亚美体育

1954年4月25日,整整七十年前,美国的贝尔实验室在新泽西州茉莉山(Murray Hill)宣布研制出了光电转换效率达到6%的晶硅太阳能光伏电池,并通过当时的无线电发报机等电器进行了演示。《》次日在头版刊登了相关报道,将这一发明称为“现代版阿波罗战车”,并认为“这可能标志着一个新时代的开始,让人类利用太阳无限能量的梦想得以实现”。也正是这块电池的诞生,让人们在实际生活中直接利用太阳能获得电力成为可能,由此拉开了光伏规模化、产业化发展的帷幕。

追溯源头,人类发现太阳光能产生电流这一现象,比可投入使用的光伏电池的诞生还要早115年,早在1839年,年仅19岁的法国人贝克勒尔(Alexandre-Edmond Becquerel)就在实验中偶然发现了当金属材料暴露在光线下会产生电流的现象,也就是如今为人所熟知的“光伏效应”(Photovoltaic Effect)。到了19世纪70、80年代,硒的光伏效应被发现,第一块硒太阳能电池也随之诞生,此后的60年间,铜与氧化亚铜、硫化镉等的光伏效应也陆续被发现,但据此发明的电池转换效率最高也仅有1%左右,远远达不到应用级别。

1940年,贝尔实验室的半导体研究员奥尔(Russell Shoemaker Ohl)发现了硅的光伏效应,但最初的光电转换效率还不到1%。此后,同为贝尔实验室的磁性材料工程师查平(Daryl Chapin)、化学家富勒(Calvin Fuller)和物理学家皮尔森(Gerald Pearson)合作开发晶硅太阳能光伏电池,到1950年代初,其光电转换效率相继突破2%、4%关卡,远高于当时其他材料制成的太阳能电池。到了1954年,晶硅电池的光电转换效率一举提高到了6%,让投入商业化应用成为了可能。在此基础上,三人将相关成果正式发表在学术期刊上,贝尔实验室也为这一发明申请了专利,并召开了上文提及的发布会,引起了人们的瞩目。

此后,从单纯的转换效率来看,晶硅电池的进步速度很快,1955年就达到了9%,1960年更是一举突破了14%。不过,受限于成本、配套、适用场景等问题,其应用规模一直较小,最开始多用于为通讯卫星、海洋导航设备、灯塔等离网用电场景,也包括一些离网住宅和所需功率更小的太阳能收音机、计算器等电子产品。吊诡的是,在很长一段时间中,如今看来是与光伏、风电等清洁能源“唱对角戏”的石油天然气公司,也是光伏产品的大客户,其主要应用场景则是离岸钻井平台的导航照明,埃克森美孚等油气巨头甚至都自己研发过光伏电池产品。不过,总的来说,这些商用场景大多离人们的普通生活较远,“小众”状态也令光伏产业的规模难以迅速扩张。

第一个重要转折出现在1970年代。1973年第四次中东战争爆发,OPEC实行石油禁运,导致第一次石油危机,国际油价应声飙涨3-4倍,当时的发达国家多是石油消费大户,也因此承受了巨大压力,核能、太阳能等替代能源则受到高度重视。美国的“独立计划”“大宗购买计划”“光伏研发法案”、日本的“阳光计划”、欧洲的能源转型都刺激着光伏产量激增,且逐渐步入民用领域。1973年,美国特拉华大学建成了世界上第一个光伏住宅,1979年全球太阳能电池安装总量突破1MW。不过,毕竟光伏发电具有明显的间歇性、波动性特点,当时的电网配套、储能技术等都难以支撑集中式的大规模光伏并网发电,所以直到21世纪光伏步入产业化大发展时代之前,其民用发电应用仍多以离网场景为主,例如我国1997年推进实施的“光明工程”,就是通过光伏、风电等的建设“送电到乡”,解决3000万无电乡人口的用电问题。

而且,在整个20世纪下半页,光伏的“备胎”属性也比较明显,只要是石油危机、核能安全事故发生,光伏就会在短期内受到重视,相关问题、焦虑得到缓解,光伏的发展又会陷入蛰伏甚至低潮状态。但到了1990年代以后,情况渐渐出现了变化,又一次重要转折逐渐酝酿,那就是气候危机、生态问题的凸显,让降碳减排、能源转型逐渐成为了必须之举。这其中的关键节点包括1997年《联合国气候变化框架公约》京都议定书的签订、各国可再生能源法、能源转型计划、净零排放时间表和路线年《巴黎协定》的签订及1.5摄氏度温控目标的提出等等。就在去年,国际可再生能源署、二十国集团(G20)、中美阳光之乡声明、COP28大会等国际性组织、会议数次强调了“2030年全球可再生能源装机增至三倍”的目标,在相关规划中,届时可再生能源体量大约会达到11000GW,而光伏将达到5457GW,占着半壁江山,可以说,光伏已成为了名副其实的“双碳之光”。

1990年代初,全球光伏电池的年产量突破了50MW,到1997年年产量首次破百,基本上以平均每年10MW的水平稳步增长。此后,2000年的产量接近400MW,2002年突破500MW,2004年则一举突破到GW级别,当年的同比增速超过了50%,这一年,全球光伏需求市场也迎来大爆发,所以很多研究者将之视为光伏的产业化、规模化元年。

纵观21世纪的光伏发展历程,日本、德国、中国都曾执全球光伏装机量最高之牛耳,美国也从未掉出TOP5,西班牙、意大利都经历过光伏装机“爆发式”增长,印度则后来居上,自2018年起至今一直排在榜单的第五位。

而论到对光伏上下游发展的重要性和推动作用,中、德、美、日无疑居于第一阵营。根据国际可再生能源机构(IRENA)的数据,在2004年,日本光伏累计装机量居首,德国、美国、中国依次居于其后;到了2023年,近20年过去了,中国以极大优势跃居榜首,美国、日本、德国则分列2、3、4名,在此期间,除了中国在2008年到2011年间短暂被意大利、西班牙取代外,其他所有年份,这四个国家都未掉出过装机榜的前五名。

四个国家中,日本在产业爆发前夕积累的优势其实最大,该国1970年代即开始实行“阳光计划”,1980年代初就将光伏作为了能源规划重点,相关研发、制造、应用等得到政府大力支持,1990年代还出台过“千屋顶计划”力推光伏发电,日企巨头东芝、松下、日立、夏普等都曾在光伏产业链中扮演过重要角色。到2000年,日本不仅如上文所述装机量排名全球首位,成为最大市场,其光伏电池产能也占到全球40%以上。但21世纪的光伏大爆发主要得益于各国政策补贴下的装机激增和晶硅路线的降本提效,而日本光伏却在产业爆发前夕遭遇了电力巨头的集围追堵截,“千屋顶”补贴在2005年告终;制造业领域对于质量标准的过高要求和本地市场的过度依赖,都让其错过了全产业链大幅降本和欧洲、中国市场爆发的机遇,除了2011年福岛核电站事故爆发后的短暂回春,在其他大部分时间内,日本光伏的增长势能都远不如德国和中国。

德国光伏发展的起点较为特殊,主要动力来自于民众反核运动、应对气候变化、派博弈等方面,其1990年代推行的“标杆电价”是光伏发展史上最重要的政策之一,平衡新能源发展与传统能源、电网利益的同时,给光伏企业提供了极大的降本增效动力和由之而来的盈利空间。2000年,德国出台《可再生能源法》,补贴力度和相关规划进一步加强,以光伏、风电为核心的可再生能源也成为了者的长期选择。从技术研发、制造到装机,德国在2004年开始的光伏大爆发时代扮演了重要角色,2005年其光伏装机总量跃居全球第一,直到2015年被进入爆发模式的中国超越之前都大幅领先于第二名。不过,从增速上来看,2008年之后德国光伏产业就已逐渐步入低潮,主要还是受全球危机、欧债危机的影响,2010年的《光伏法案》大幅降低了发电补贴,下游市场走弱,中游制造业企业则内外承压,Q-Cells、Solon等标志性企业相继破产,此前与中国企业合作紧密的Solar World还“背刺”中企,促使欧盟对中国光伏进行“双反”调查。但从2010年代之后,德国光伏的明显势弱和中国光伏的快速崛起还是成为了这一行业“东升西落”的显影,近年来,德国在退煤、退核之际,光伏又再次被赋予重任,装机增速再次放量,也引领了欧洲光伏进入又一轮“发展黄金期”,但直到2023年,德国光伏装机总量仍落后于中、美、日,不复昔日霸主辉煌。

美国作为实用性光伏电池诞生地和最早进行商业化应用的国家,其光伏产业发展却最为波折,究其原因,主要是政策上“变脸”乃至“翻脸”太快太多。远到尼克松的光伏大发展被里根的“光伏大撤退”终结,近到奥巴马“清洁能源复苏战略”、特朗普推动的页岩油革命和拜登的绿色新政交替登场,让美国光伏产业从装机到制造端总是面临着较大的波动。从当前来看,拜登上台后美国光伏确实又进入了高速增长期,近四年光伏装机年均增长率超过30%,2022年通过的《通胀削减法案》(IRA)更是催生了本土制造业产能的爆发式增长,2023年其本土组件产能年增长超60%,达到13GW以上水平,按照现有规划来看,到2026年其组件产能可能会达到120GW,接近目前的10倍,全产业链产能更有可能激增至230GW。不过,政治上的不确定性仍然困扰着美国光伏,不少观点认为,如果特朗普赢得今年大选,美国新能源的发展就会再次遭遇逆流。此外,美国本土光伏制造业产能也仍然面临着供应链、投融资、产业工人储备、市场风险等等不稳定因素,Wood Mackenzie就曾预测,美国规划中的组件产能在落地过程中可能会面临较大变数,预计到2026年只有48%能够真正达产。

而在目前的全球光伏产业格局中,从制造端到市场端,中国都居于C位,其存量、增量也都大幅领先于其他国家,而除了政策支持、国际环境等大背景,这一现状很大程度上得益于光伏技术的快速迭代和成本的持续下降。

从起步来看,我国对光伏电池的关注并不算晚,1958年就研制出了第一颗硅单晶,1973年首次实现国内光伏发电地面应用,1974年制定太阳能科技发展十年规划,一些国营光伏器件厂也在此时成立。80年代初,可再生能源、能源科技被纳入国家五年计划中,光伏从实验室阶段向规模化产能落地阶段迈进,到80年代末,光伏电池产能提升到了MW级。90年代,我国市场化改革进一步深化,而气候问题成为了国际瞩目焦点,可持续发展理念受到重视,我国清洁能源发展也随之提速。到21世纪初期,我国光伏制造业进入规模化发展期,无锡尚德、天合光能、阿特斯、赛维LDK等企业渐渐成为了全球光伏产业链上的主角。但彼时我国生产的产品大多销往以欧美为主的海外市场,国内下游需求相对于制造业规模来说还未成气候,直到2010年我国光伏累计装机才突破1GW,还没有当时无锡尚德一个企业的产能水平高,而那时德国装机总量已超过18GW,由于欧洲市场的爆发,我国在全球排名从前五一度掉至第九名。

但自2011年起,由于欧美“双反”对我国光伏海外市场的“毁灭性”打击和国内“金太阳”工程、标杆电价补贴政策、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》等支持政策的陆续出台,我国国内市场步入了爆发式发展阶段,2013年累计装机容量一举突破10GW,较2009年翻了60多倍,并在随后超越德国跃升全球光伏装机第一大国。此后,虽然经历过第二轮“双反”、531新政等起伏,但整体来看,我国光伏制造、市场都在以远超其他国家的速度狂奔。尤其在步入2020年代之后,在较高基数上,我国光伏新增装机平均年增速超过70%,3年累计装机翻了14倍,截至2023年底,我国光伏累计装机规模达到609.5GW,在电力装机总量中占比21%,超越水电成为仅次于煤电的第二大电源,其中2023年单年新增216.88GW,同比增速高达148.1%。在制造业方面,我国硅料、硅片、电池片、组件四大主材产量均占全球8成以上,在逆变器、辅材辅料、光伏设备领域也具备超强实力,隆基绿能、通威股亚美体育 亚美官网份、晶科能源、天合光能、阳光电源等纷纷成为了国际知名的光伏龙头企业。

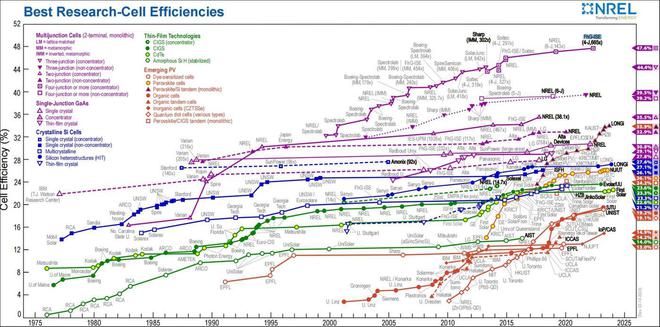

在以上所述的快速发展中,光伏技术的迭代和成本的下降最为引人瞩目。在技术上,根据美国国家可再生能源实验室(NREL)收录的数据,目前多结电池的实验室最高光电转换效率由弗劳恩霍夫研究所创造,已经达到了47.6%,相当于1954年贝尔实验室电池的7.93倍;而刨除多结电池,目前最高转换效率则是由我国企业隆基绿能在去年11月创造的晶硅-钙钛矿叠层电池33.9%的转换率。在量产转换效率方面,目前我国头部企业的N型电池也多在25.5%以上,持续强化着光伏发电的经济性和实用性。目前,光伏制造正在经历一场“N型革命”,效率更高的新一代电池逐步取代市场主流的“P型电池”,我国头部企业每年都会投入大量研发费用开发TOPCon、HJT或BC等N型电池技术,在钙钛矿等下一代技术中也进行了前瞻布局,光伏科技迭代之路还在继续。

而在发电成本方面,根据《大国光伏》书中的测算,1950年代首批光伏发电系统的度电成本高达300美元,而目前最低电价已降至了0.0104美元/度(即1.04美分,出自2021年4月沙特阿拉伯光伏项目的中标电价),只相当于起初水平的三万分之一;我国最低光伏度电价格也降到了0.15元人民币以下(低于2美分),与自身相比,我国光伏发电成本在20年间下降了超过9成。全球光伏发电的降本之路,既得益于各国“标杆电价”等政策创新和相关产业支持举措的推动,也与硅料价格、硅片尺寸的变化有关,而技术的快速进步、配套设施的跟进及产业链供应链协同发展、形成规模效应更是起到了重要作用。以我国为例,从组件、电池到硅片再到技术难度更高、一度被“卡脖子”的硅料,以及逆变器、支架、辅材辅料、光伏设备等,在21世纪的全产业链国产化大大降低了供应链成本和终端发电成本,特高压等电网技术也支持了光伏的远距离传输和总体发电成本,这让我国在2020年代正式进入了光伏平价上网时代,为新能源替代化石燃料的经济可行性赢得了更多的支持和认可。